|

|

|

|

La tienda, la trastienda y la cueva

“Despertadas por el recuerdo, renacen cosas que fueron…”

Estas evocaciones hacen referencia al local del negocio de Ultramarinos Finos “Sobrino de Damián” que regentó mi padre, Justo López Parra -El Jaro-, durante el periodo entre 1956, cuando decidió retirarse del fútbol profesional y comprárselo a su tío político Damián Calcerrada quien, a su vez, lo había adquirido del antiguo comerciante de coloniales Eugenio Santos, hasta 1987 cuando se vio obligado a renunciar a sus derechos como inquilino presionado por los nuevos propietarios del inmueble que anteriormente perteneció a la familia Pastor. UNO LA TIENDA La tienda era el lugar de referencia en mi infancia, el negocio que conocí desde que fui tomando uso de razón y empecé a organizar las piezas de este puzzle que llamamos vida. La imagen más recurrente es la de cualquiera de mis progenitores, pues mi madre ya trabajaba en ella desde que me aparecen los recuerdos, aunque antes había sido mi tía Chari, la hermana de mi padre, la que le ayudó en estas tareas detrás del mostrador, atendiendo las demandas de la clientela, mucha de la cual eran personas conocidas y habituales que solían dar conversación al tiempo que hacían sus compras. La tienda era la prolongación de nuestra casa, pese a que estaban separadas un centenar de metros en pleno centro neurálgico de la población. Mi transcurrir de uno a otro sitio familiar era un tránsito casi automático en el que solo había que prestar atención en los cruces por la cada vez más abundancia de vehículos circulando.  La tienda era lugar bullicioso en las horas cuando se juntaba más clientela de la esperada y se hacía laborioso poder atenderla con prontitud. Recuerdo los nervios de mi padre cuando empezaba a sentirse desbordado y no podía responder con la atención que quizá hubiera deseado. Fueron los momentos en los que denotaba que su carácter, casi siempre sonriente y amable, entraba en crisis y se oscurecía.

La tienda era lugar bullicioso en las horas cuando se juntaba más clientela de la esperada y se hacía laborioso poder atenderla con prontitud. Recuerdo los nervios de mi padre cuando empezaba a sentirse desbordado y no podía responder con la atención que quizá hubiera deseado. Fueron los momentos en los que denotaba que su carácter, casi siempre sonriente y amable, entraba en crisis y se oscurecía.

Como la tienda tenía dos puertas, una a la calle San Francisco y la otra a la Castelar, siempre se producían corrientes de aire y había que tomar precauciones, a veces, cerrando alguna de ellas. En ocasiones, ciertos muchachos, a modo de broma, se pasaban por una de ellas y salían por la otra como en un juego de arrogancia y provocación en esas edades que solía incitar a cierta irritación entre nosotros según el talante con el que veíamos la mirada de mi padre sobre ello. Al lado de la puerta de la Castelar colocaba mi padre una pizarra anunciando algún producto, que generalmente eran las aceitunas al ajillo. El rótulo, a base de pincel y tierra blanca, se lo hacía Gallego, un artista autodidacta que compaginaba su profesión como ferroviario con su vocación para el dibujo y la cartelería, de los que era un privilegiado. Al finalizar la jornada se descolgaba la pizarra y se guardaba hasta el día siguiente. Si llovía, las letras se borraban y había que volver a decorarla. Un recuerdo imborrable era el uso del famoso taburete giratorio y sin respaldo que mi padre situaba en distintos puntos para sentarse en los escasos momentos de inactividad. Según parece lo heredó de su tío Damián, el anterior dueño del negocio, y se inventó la leyenda de que las clientas embarazadas que se sentasen en él podían elegir el sexo de la criatura en ciernes, cuando aún no había ecografías para anticiparlo científicamente. Le dio mucho juego ese camelo, la verdad. A la tienda acudían diversos personajes pintorescos, muchos de los cuales lo hacían a unas horas determinadas y fijas como si de una rutina obligada se tratase. En algunos casos no hacían compras ni les guiaba ningún objetivo concreto, simplemente cumplían con un hábito cotidiano que habían adquirido de forma voluntaria e imperceptible, pero que tenían afianzado de forma indeleble en su conducta y que ejecutaban con escasas variaciones.  Entre los anteriores puedo citar a personas como José María Ortega “Canario”, hombre del

deporte -fue fundador del C.F. Gimnástico de Alcázar- y empresario de la Hidráulica Alcazareña,

fábrica de piezas de mosaicos y piedra artificial.Tenía la costumbre de empujar la puerta de la tienda para ver si estaba cerrada, cuando iba de paso a su trabajo desde donde vivía, frente a la iglesia de San Francisco, hasta su negocio que estaba detrás del convento de los trinitarios, al lado del almacén de materiales de los Lucas. En más de una ocasión mi padre se la había dejado abierta sin percatarse de ello.

Entre los anteriores puedo citar a personas como José María Ortega “Canario”, hombre del

deporte -fue fundador del C.F. Gimnástico de Alcázar- y empresario de la Hidráulica Alcazareña,

fábrica de piezas de mosaicos y piedra artificial.Tenía la costumbre de empujar la puerta de la tienda para ver si estaba cerrada, cuando iba de paso a su trabajo desde donde vivía, frente a la iglesia de San Francisco, hasta su negocio que estaba detrás del convento de los trinitarios, al lado del almacén de materiales de los Lucas. En más de una ocasión mi padre se la había dejado abierta sin percatarse de ello. José María Espadero Gascó, abogado de formación, pero sin ejercicio profesional, hombre culto, afectivo y de un fino e irónico humor, que analizaba la realidad de los sucesos en la población de forma amena y calmada, sin otra pretensión que cubrir el rato destinado para su habitual visita al establecimiento. Tenía un timbre de voz nasalizado que le añadía aún más humor a sus comentarios. Francisco Escobar Manzaneque, más conocido como Paco El Carpintero, en alusión a su profesión, que aparecía a recoger varios ejemplares de prensa que mi padre se encargaba de tenerle preparados para cuando saliera del trabajo, dado que se vendían en el kiosko que había en el centro del Jardinillo y que tenía concedido Manuel Caballero, por su condición de ciego, al que ayudaban a ratos su esposa, Elvira, y sus cuatro hijos, Manuel, Rafael, Pedro y Rosarito. Esta última se casó a la postre con un alto dirigente de la ONCE y ya no se la vio más por el pueblo. Podría citar muchas más personas de las que acudían de forma habitual sin ánimo de compra, solo por charlar o enterarse de las últimas novedades, pero se haría interminable y me olvidaría de algunas con menosprecio hacia las mismas. Otra de las costumbres de mi padre cuando cerraba la tienda era la de acudir a uno de los bares cercanos a tomarse un aperitivo antes de la comida en casa. Generalmente solía ir a La Viña E, donde Andrés El Ficha y su primo Macario estaban tomando el relevo de sus mayores. O bien al Jardinillo, con el bueno de Juan de Dios El Pataterito al frente de este negocio, junto a su mujer y a sus hijos, Elia y Juanito, con los que manteníamos muy buena relación pese a la diferencia de edades y, más tarde, Paulino Carrasco y su familia. Como siempre quedaban restos del corte de embutidos y salazones, tenía la costumbre de envolverlos en un papel de estraza y guardarlos en un bolsillo, de modo que cuando el aperitivo del bar se quedaba corto, sacaba su papel y lo ofrecía a quienes estaban a su alrededor, generalmente conocidos o amigos que, sabedores de esta práctica, solían arrimarse cuando lo veían llegar presagiando el sabroso y gratuito festín. Sin embargo no despreciaba las especialidades de otros bares de la Plaza y siempre que podía o las circunstancias de la mañana se lo permitían, se acercaba a tomar un caldo en la taberna de Repizca o unos pajarillos fritos, porque entonces estaba permitida su caza, en la de Cirilo, ambas alineadas en la misma acera. Precisamente recuerdo de éste último cuando le comunicaron a mi padre su fallecimiento y, lo primero que hizo, fue a buscar en el cuaderno de morosos una deuda que tendría y tacharlo, diciendo: - Para lo que debía, se lo perdonaremos y que se quede todo en paz. Esa libreta, encuadernada con alambre en espiral, daba mucho juego, pues en ella se anotaban las personas que dejaban a deber, indicando los productos y la fecha en la que se los llevaron. Luego, cuando reparaban la deuda, se les hacía un ostentoso tachón a bolígrafo y … hasta la siguiente. Había nombres muy repetidos, de los cuales algunos recuerdo, pero por la lógica discreción, omitiré. Lo cierto es que esta práctica de vender fiado humanizaba las ventas y permitía que muchas familias gozasen de ese crédito desinteresado hasta poder devolver la fianza y salvar la situación. Nada que ver con las obligaciones inapelables que ahora imponen los supermercados y menos aún con la usura de los negocios de préstamos. De la tienda siempre recordaré los fuertes olores que producía la mezcla de numerosos alimentos que entonces se guardaban en grandes recipientes para venderlos a granel y no existían cierres herméticos ni al vacío, por lo que todo ese conjunto de aromas quedaba suspendido en el ambiente, pese a que la ventilación del local era excelente e incluso excesiva.  En los días de lluvia, que entonces solían ser más frecuentes que ahora, mi padre echaba serrín en el suelo para evitar resbalones y para que, al pisarlo, el agua caída no dejase huella ni restos de barro o suciedad y solo con barrer quedase limpio y seco además de reluciente. Este uso del serrín también producía un olor muy característico que es difícil de olvidar.

En los días de lluvia, que entonces solían ser más frecuentes que ahora, mi padre echaba serrín en el suelo para evitar resbalones y para que, al pisarlo, el agua caída no dejase huella ni restos de barro o suciedad y solo con barrer quedase limpio y seco además de reluciente. Este uso del serrín también producía un olor muy característico que es difícil de olvidar.

La connivencia con los vendedores del mercado era habitual. Especialmente con los que mantenía una amistad fuera del negocio, como eran Jesús Romero El Chinche, que gozaba de un puesto de pescado magnífico, o Ángel Pitena, que había jugado al fútbol con él y al que le unía una buena relación. Pero no solo ellos, recuerdo a los carniceros de la Viuda de Paulino Martín, a Lola Valencia, vendedora de fruta, a Miguel Monteagudo, que pasó a ser vecino frente a la tienda en sus primeros años de matrimonio con Marisa Cuesta, la maestra, y así una larga lista que se me haría interminable, pues raro es el puesto al que no conocía o trataba y que le solían proporcionar sus especialidades llevándoselas también a domicilio hasta su local de la tienda. También mantuvo mucha relación con Leovigildo Moreno, un comerciante de frutas al por mayor así como de sardinas saladas o de cuba, que le proporcionaba a mi padre para venderlas, sobre todo en tiempos de vendimia. Leovigildo y su fiel ayudante Jesús eran personajes pintorescos por su indumentaria, siempre con guardapolvos, y por sus modos de vocear la mercancía de forma ostentosa. Una de las recurrentes preocupaciones que me asaltaban la cabeza durante aquella etapa era la salud de mi padre. Normalmente nunca estuvo enfermo, ni siquiera constipado, pero quizá por los fantasmas que nos invaden de niños, siempre pensaba en quién se haría cargo del negocio si le hubiera pasado algo grave. En aquel tiempo la Seguridad Social no existía o estaría en fase incipiente de regularse y generalizarse. Los autónomos no tenían otro amparo que las igualas con el médico de cabecera o el pago de alguna mutua privada de dudosa garantía y consistencia. A mi padre, por parte de Antolín Abad, que solía ejercer de consejero en este tipo de asuntos y otros similares, debió sugerirle que contratara una póliza que le protegiera en caso de accidente o enfermedad y así lo hizo, pese a que, afortunadamente, apenas la necesitó salvo algún periodo breve y exento de gravedad. Pero, no obstante, no puedo olvidar la desazón que me producía cuando mi madre nos advertía que mi padre había sufrido un corte con el cuchillo grande del embutido. Fue también la época en la que incorporó una máquina cortadora eléctrica, cuya cuchilla redonda era potencialmente un ingenio capaz de llevarse por delante varios dedos de la mano en un descuido. Esa obsesiva preocupación la mantuve latente hasta que, quizá con el paso del tiempo, fue desapareciendo de mi mente casi por completo. Los vecinos de la tienda formaron también una corriente de familiaridad en mi inconsciente infantil. Naturalmente fueron evolucionando con el tiempo, de modo que solo algunos mantuvieron esa cercanía permanente. De todos modos esa circunstancia era propia de esos años en los que las variaciones eran más lentas y los cambios de locales y negocios apenas se notaban. Los vecinos contiguos, desde que guardo recuerdo, eran, por el lado de la Castelar, Rafa, el dueño y heredero del Bazar Alces, un joven guapo, simpático, alto y resultón que tomó el relevo de su padre en este gremio, procedentes de Quintanar de la Orden. Como indica el título, vendían de casi todo. Especialmente cristalería, loza y artículos de menage en general. Siempre recordaré que cuando volvimos del viaje de nuestra luna de miel, cargados con una vajilla de barro que compramos en Bulgaria, quedamos perplejos al comprobar que la tenía Rafa en su Bazar. Era el año 1980 y no existían ni internet ni la venta a distancia por catálogo. Por lo demás, Rafa emprendió su salida del local, ante la incertidumbre sobre la continuación, y adquirió otro algo más arriba, al que le puso de nombre Eslabón (Aún está la gigantesca cadena en la fachada alusiva al nombre), pero los tiempos terminaron también abocándolo a la desaparición. Por el lado de la Calle de San Francisco no había nada más que un cuarto de unos fruteros, destinado como pequeño almacén, que también desaparecieron cuando los nuevos propietarios comenzaron su tarea de limpieza de inquilinos. Los demás vecinos, teniendo en cuenta la ubicación céntrica y privilegiada de la tienda, formaban parte de un universo en el meollo comercial de la localidad. Enfrente estaba La Tienda Chica, otro establecimiento de comestibles, con los que manteníamos poco trato, seguramente por aquello de la competencia, aunque siempre recuerdo que mi padre los saludaba con cordialidad e incluso con los hijos, más cercanos en edad, con cierta complicidad gremial.  También enfrente, por la calle San Francisco, estaba la farmacia de Dionisio Melero, un hombre menudo físicamente, de trato algo seco, pero cuya familia era muy conocida de mis padres, sus hijas eran de nuestra edad, aunque no estudiamos juntos por la separación habitual de sexos en la enseñanza, y su mujer y su cuñada Manolita, además de bellas personas, fueron mis catequistas en la infancia y de las que tengo un recuerdo pleno de bondad más allá de las ideas y pensamientos que pudieran cultivar en nuestras inocentes mentalidades.

También enfrente, por la calle San Francisco, estaba la farmacia de Dionisio Melero, un hombre menudo físicamente, de trato algo seco, pero cuya familia era muy conocida de mis padres, sus hijas eran de nuestra edad, aunque no estudiamos juntos por la separación habitual de sexos en la enseñanza, y su mujer y su cuñada Manolita, además de bellas personas, fueron mis catequistas en la infancia y de las que tengo un recuerdo pleno de bondad más allá de las ideas y pensamientos que pudieran cultivar en nuestras inocentes mentalidades.

Siempre recordaré la escena de una mujer que entró un día en la tienda cargada de varios medicamentos envueltos en aquellos finos papeles timbrados que se utilizaban en las farmacias y que solían estar organizados en remolino sobre el mostrador bajo una piedra o cristal pesados para que no se dispersaran por el viento. Al verla entrar, mi padre le comentó: - ¡Bien cargada viene usted hoy de la botica! Su respuesta no se hizo esperar… - Jaro, me gustan mucho más tus papeles de envolver que los que traigo yo de ahí enfrente.  Creo que sobran otros comentarios al desarrollo de la escena. La mujer debía estar enferma de cierta gravedad, según nos comentó posteriormente mi padre.

Creo que sobran otros comentarios al desarrollo de la escena. La mujer debía estar enferma de cierta gravedad, según nos comentó posteriormente mi padre.

A mediados de los años sesenta abrió su establecimiento en una esquina cercana Luis García, el de los congelados, como lo empezaron a llamar. Era un personaje muy locuaz, que además tuvo un éxito comercial rotundo en aquellos años. Era extraño acercarse por la esquina y no ver el local atestado de público o haciendo cola para ser atendidos. Ese pescado congelado, cortado con una sierra eléctrica que emitía un peculiar e intenso sonido, marcó todo un tiempo en los hábitos de consumo y supuso un despegue económico en la familia de Luis, hasta que el paso del tiempo y la llegada de nuevas superficies de venta lo fueron aminorando hasta su desaparición, pese a que sus hijos abrieron otros cauces de negocio con desigual fortuna. Desde entonces, para mi siempre será la esquina de los congelados y, curiosamente, los nuevos negocios en ella instalados apenas han sobrevivido al paso de los años en un carrusel de cambios que aún se mantiene. Entre la tienda y nuestra casa se abría un espacio en el que confluían parte de la Plaza de España, la calle amplia hacia Santa Quiteria y la zona del Jardinillo en cuyo rincón vivíamos junto a la casa de nuestros abuelos paternos. En ese tránsito vecinal tengo muchos recuerdos de otras familias como los Maciá, la familia de estereros que, procedentes de Crevillente, se asentaron en pleno centro con su negocio de persianas y esteras que luego Vicente fue diversificando en otras actividades. Con mi padre siempre tuvo un trato afectuoso y recuerdo que le pinchaba diciéndole al entrar: - A ver, qué le falta hoy a Julio Fuentes para que vengas a comprarme. Vicente siempre se lo tomaba con humor y calma, dado su carácter tranquilo y apacible, que trasladaba a otras tareas, como cuando nos llevaba a varias familias en su furgoneta DKW hasta la Laguna de Villafranca a pasar el día, en un viaje que se nos hacía largo pese a la escasa distancia. Era su modo de conducir y la velocidad que ofrecían los vehículos entonces. Su hijo Paco ha sido mi compañero de estudios durante gran parte de la escolarización inicial y con el resto de la familia siempre hemos mantenido el contacto y la buena relación. Vivían donde ya he comentado y dos puertas más allá tenía la tienda Julio Fuentes, uno más de una saga de comerciantes de ultramarinos de nuestra población, en la que entonces también trabajaban sus hijos, Julio, Lucio y José Luis, con los que también había una relación cordial. La única que ha sobrevivido en el lugar es su hija, que en la actualidad regenta una próspera floristería. Al otro lado de los Maciá, Voltaire Paniagua tenía un cuarto de venta de piensos que completaba con la elaboración artesanal de figuras de esparto que mostraba en su pequeño escaparate. Antes de él un despacho de Puerta a Puerta, donde se distribuían los envíos de Renfe por la familia Burguillo y su camión. A continuación, la barbería de Camilo, el lugar donde nos cortaban el pelo a los chicos de la familia durante nuestra infancia, que más tarde pasó a ser una administración de lotería y en la actualidad una franquicia de helados. Siguiendo en esa línea vivía el mismo Voltaire y su mujer, Aleja, después el bar El Jardinillo y ya en el rincón junto a nuestra casa vivía mi compañero José Antonio Camacho y su familia en la llamada Casa de la Pepa, que tenía en el patio una gigantesca y frondosa higuera, que desprendía un fuerte aroma. Más adelante se trasladaron a vivir frente a San Francisco y la madre puso una tienda de comestibles de barrio. En la otra zona, a la derecha de nuestra casa, vivía la familia Climent, que en aquellos años aún vendían leche en recipientes que aportaban los clientes. Luego, nuestra convivencia pasó a relacionarnos con las hijas e hijo de Chari e Ignacio Castellanos. Y a su lado, la churrería de La Patricia, que hacía esquina y era fuente de movimiento y lugar de cita de numerosas personas y grupos que desde primeras horas de la mañana quedaban allí para tomar unos churros con chocolate o café y calentar el cuerpo para afrontar así la jornada. Sería prolijo describir la saga de personas que componían esta familia y negocio, pero por proximidad de edad, el más simbólico era Felixín, personaje dicharachero y campechano donde los haya. Junto a él estaban su hermana Chiqui, sus padres, la tía Amelia y Antonio, la sobrina Manola y la fiel empleada Nicolasa, toda una institución. Otros vecinos peculiares, aunque algo más alejados, eran la familia Barrios y su tienda de carne de caballo en la calle Independencia, enfrente de la Tahona de la señora Petra y sus hijos. Antonio, el padre, era un señor muy cariñoso de trato y con gran estima hacia mi padre. Mis recuerdos, sobre todo, se limitan al recado que solíamos hacer de ir a por una peseta de restos de carne para echársela a un gato que tenía mi padre para tener a raya a los ratones, inquilinos indeseables en el comercio. La familia Barrios era cliente habitual de nuestra tienda y las relaciones con todos sus descendientes han continuado hasta la actualidad.  El referido horno de la señora Petra, viuda de Quiñones, se encontraba en la acera de enfrente, como aún continúa en manos de sus herederos. También era un lugar especial al que acudíamos en diversas ocasiones para hacer compras, recibir pan para la venta, suministrarnos mantecados y pastas en época navideña y, en definitiva, dejarnos participar de esas elaboraciones caseras en las que empezando por el aroma de la masa y la cocción y terminando por la salida de los productos a lomos de las grandes palas de madera del horno, eran todo un ritual difícil de olvidar.

El referido horno de la señora Petra, viuda de Quiñones, se encontraba en la acera de enfrente, como aún continúa en manos de sus herederos. También era un lugar especial al que acudíamos en diversas ocasiones para hacer compras, recibir pan para la venta, suministrarnos mantecados y pastas en época navideña y, en definitiva, dejarnos participar de esas elaboraciones caseras en las que empezando por el aroma de la masa y la cocción y terminando por la salida de los productos a lomos de las grandes palas de madera del horno, eran todo un ritual difícil de olvidar.

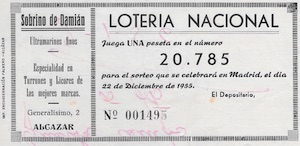

En Navidad, otro de los momentos inolvidables era la lotería. Había una costumbre de reservar participaciones para la clientela. Era una práctica extendida la de imprimir varios talonarios de papeletas que después se sellaban para que dejasen huella de la tinta en la parte matriz y en la del resto del papel. Esta operación nos gustaba realizarla a nosotros y poco a poco mi padre nos fue confiando esta tarea que tanta ilusión nos hacía y que a él le resultaba repetitiva y tediosa. No recuerdo ningún premio importante con este sorteo y sí algunas devoluciones de pequeñas cantidades o del propio importe de la participación, que lo único que ocasionaba era una mayor complicación contable.  Mi padre heredó esta afición de sus progenitores, pues mi abuela Juliana era una asidua de los cupones de los ciegos, con los que tenía auténtica amistad, especialmente con una ciega llamada Isabel que todos los días la visitaba y a la que echaba de menos en sus ausencias. También mi abuelo Pedro era aficionado. Una de las vagas imágenes que recuerdo de éste es la de estar sentado en la mesa del comedor, que da a la zona del Jardinillo, apuntando, con pluma y tintero, los números más importantes del sorteo en una de aquellas libretas cuadriculadas que usaban los ferroviarios para diversas anotaciones, mientras escuchaba la cantinela de los niños de San Ildefonso por la radio.

Mi padre heredó esta afición de sus progenitores, pues mi abuela Juliana era una asidua de los cupones de los ciegos, con los que tenía auténtica amistad, especialmente con una ciega llamada Isabel que todos los días la visitaba y a la que echaba de menos en sus ausencias. También mi abuelo Pedro era aficionado. Una de las vagas imágenes que recuerdo de éste es la de estar sentado en la mesa del comedor, que da a la zona del Jardinillo, apuntando, con pluma y tintero, los números más importantes del sorteo en una de aquellas libretas cuadriculadas que usaban los ferroviarios para diversas anotaciones, mientras escuchaba la cantinela de los niños de San Ildefonso por la radio.

Paralelamente a la de distribuir lotería en navidad, había otra costumbre llamativa que producía expectación y beneficio indirecto al negocio. Era frecuente entonces obsequiar a los agentes de la policía local, que dirigían el tráfico en los tres cruces más importantes de la ciudad, con algún detalle alimenticio de este tiempo, ya fuera una botella de sidra o licor, alguna caja de dulces o turrón, por citar los más habituales. Al principio lo dejaban a sus pies, mientras cumplían con su trabajo, pero poco a poco se iba engrosando el círculo hasta que no había más remedio que evacuarlo a un hueco de la acera, o bien, recogerlo por parte de otros compañeros con los que supuestamente habían llegado a un acuerdo en el reparto final. Para mi padre era una oportunidad de darle salida a muchos productos navideños que eran adquiridos en el momento por su clientela, dada la cercanía de su destinatario. Reflexionando ahora sobre este tema, no deja de sorprender que se obsequiase a unos funcionarios del orden público por cumplir con su trabajo y, además, siendo ellos quienes solían poner las mayores sanciones a los conductores por no respetar las normas de circulación. ¡Es para pensarlo!.  La navidad era siempre una buena época para el comercio. No llegaba a ser la gran exaltación del consumo en la que se ha convertido en la actualidad, pero muchos negocios, entre ellos el de mi padre, gozaban de pedidos extra que preparaban en grandes cestas adornadas con espumillón y celofanes de colores o directamente embalaban en cajas que más tarde hacían llegar a esos clientes generosos que dejaban pingües beneficios.

La navidad era siempre una buena época para el comercio. No llegaba a ser la gran exaltación del consumo en la que se ha convertido en la actualidad, pero muchos negocios, entre ellos el de mi padre, gozaban de pedidos extra que preparaban en grandes cestas adornadas con espumillón y celofanes de colores o directamente embalaban en cajas que más tarde hacían llegar a esos clientes generosos que dejaban pingües beneficios.

Para llevar esos pedidos, como para transportar otras mercancías que mi padre tenía almacenadas en los bajos de nuestra casa, utilizábamos un carrillo de mano, de aquellos que tenían dos ruedas y se movían con la fuerza de los brazos de la persona que los manejaba. Como nosotros éramos aún pequeños y carentes de la necesaria fuerza de tracción, mi padre contrataba a chicos jóvenes que se prestaban a esa labor a cambio de una gratificación económica, al margen de cualquier vínculo laboral. Esta práctica estaba extendida en la mayoría de ámbitos comerciales de nuestro país, como lo estaba el empleo de menores para tareas de apoyo y aprendizaje de los oficios, siguiendo de algún modo la estructura gremial que procedía de siglos pasados pero que hoy resulta impensable, al menos en nuestro entorno. Cuando nos fuimos haciendo mayores y antes de marcharnos a estudiar fuera de Alcázar, mi padre nos dejó manejar el carrillo y así prescindir de la ayuda remunerada de esos jóvenes ajenos, de los que recuerdo especialmente a dos, Rafael y Ángel. Entre la clientela hubo muchas personas con cierta relevancia social que hicieron de la compra en la tienda un hábito durante determinados periodos de tiempo. Con el riesgo de olvidarme de algunas y con la parcialidad de centrarme en otras, me limitaré a exponer tres casos que guardo de manera especial en mi memoria. La primera fue Josita Hernán, una de las primeras actrices célebres de cine y teatro español, que por aquellos años impartía una cátedra de Teatro Español en el Conservatorio de Arte Dramático de Paris. Aún no sé muy bien por qué, el caso es que el 17 de julio de 1960, José María Aparicio Arce, alcalde de la localidad, obsequió a Josita Hernán con un molino de viento, El Doncel, que ella acondicionó para pasar algunos veranos residiendo en el mismo, sin agua corriente, sin luz ni otras comodidades que las indispensables.

Para bajar hasta el centro de la población utilizaba un burro con aguaderas de esparto que conducía su ayudante, llamado Santicos, ataviado con blusa y pañuelo de hierbas, que lo conducía por las calles y comercios, dejando al asno atado mientras efectuaba sus compras y retornaba a su referido lugar de descanso. Sin duda una aventura de lo más pintoresco que aún hoy llama la atención. Además de la foto que conservamos comprando en la tienda, la recuerdo como una mujer amabilísima, siempre sonriente y afectuosa, celebrando cada gesto de complacencia hacia ella, como cuando mi padre le preguntaba que si le echaba la gelatina que rodeaba al jamón de york en las latas grandes, a lo que solía responder exclamando: - ¡Siiiiiiii…!! ¡¡Me encanta la gelatina…!!!  Otro cliente destacado fue Enrique Guzmán y familia, representados por la pareja de administradores de la finca de Los Jarales que poseían en la sierra entre Puerto Lápice y Villarrubia de los Ojos. Enrique Guzmán había sido presidente del Athletic Club de Bilbao entre los años 1950 y 1959 y gozaba de un patrimonio importante. Casi todos los veranos solían venir a pasar unos días a dicha finca y antes de su llegada hacían acopio de todo lo necesario. El administrador llegó a tener gran amistad con mi padre y éste esperaba como agua de mayo la llegada de la singular familia que solía hacer compras abundantes al alcance de pocas, solucionando de un golpe el balance de cuentas de ese mes como mínimo. En una ocasión mi padre fue con el administrador a visitar la finca, pero nosotros no lo acompañamos, por lo que siempre quedó como un deseo haberlo hecho y no se pudo cumplir.

Otro cliente destacado fue Enrique Guzmán y familia, representados por la pareja de administradores de la finca de Los Jarales que poseían en la sierra entre Puerto Lápice y Villarrubia de los Ojos. Enrique Guzmán había sido presidente del Athletic Club de Bilbao entre los años 1950 y 1959 y gozaba de un patrimonio importante. Casi todos los veranos solían venir a pasar unos días a dicha finca y antes de su llegada hacían acopio de todo lo necesario. El administrador llegó a tener gran amistad con mi padre y éste esperaba como agua de mayo la llegada de la singular familia que solía hacer compras abundantes al alcance de pocas, solucionando de un golpe el balance de cuentas de ese mes como mínimo. En una ocasión mi padre fue con el administrador a visitar la finca, pero nosotros no lo acompañamos, por lo que siempre quedó como un deseo haberlo hecho y no se pudo cumplir.

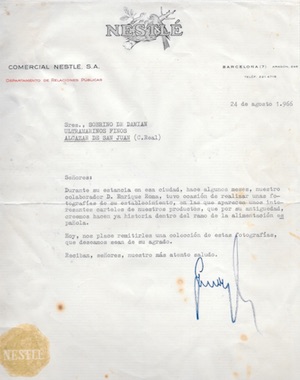

No puedo tampoco dejar de mencionar a otra familia que solía realizar sus compras en la tienda, cada vez que residían temporalmente en nuestra población. Se trata de los Quiralte Abelló. Él, Enrique, era alcazareño de cuna y perteneciente a una familia burguesa formada por varios hermanos, casi todos con estudios universitarios y numerosos bienes patrimoniales. Ella era hija del dueño fundador de los Laboratorios Abelló y hermana, entre otros más, del empresario y mecenas Juan Abelló. El matrimonio y sus numerosos hijos pasaban algunas temporadas, especialmente en verano, en la casa solariega que poseen en la Calle Ramón y Cajal de nuestra ciudad. Su fidelidad como clientes era ejemplar, hasta el extremo de que se permitían todo tipo de confianzas que mi padre consentía obligado por los numerosos beneficios que le reportaban. Algunos de sus hijos, de edades similares a las nuestras, deambulaban con total impunidad por los rincones de la tienda o trastienda y accedían a los tarros de los caramelos y galletas con la tolerancia y pasividad de mi padre, que no les llamaba la atención. Yo recuerdo que esas escenas me producían una irritación especial porque nosotros, siendo sus hijos, no nos atrevíamos a comportarnos con esa frivolidad abusiva. En cierta ocasión se presentaron dos clientas que procedían de Herencia y a las que les llamó la atención unas latitas de caviar de pequeño tamaño que mi padre tenía expuestas en una vitrina transparente sobre el mostrador, cercana a la zona de las conservas y embutidos. Quizá guiadas por la curiosidad le preguntaron que si tenía caviar. Mi padre les mostró una de las latas, por entonces poco habituales y difíciles de encontrar en los comercios de la zona. Y cuando parecía que estaban decididas a llevársela, una de ellas preguntó por el precio y al decírselo, a sabiendas de que era muy elevado dada la cantidad y naturaleza iraní del producto, una de ellas saltó de inmediato: - Bueno, no nos lo llevamos, porque de eso tenemos ahora mucho en casa. En la Castelar, los vecinos de enfrente son de los pocos que han mantenido el negocio pese al paso del tiempo y la desaparición de los fundadores. En la esquina opuesta se encontraban dos tiendas de similar contenido: Calcerrada y Arias. Ambas eran la cara visible del negocio de los frutos secos y todos sus derivados, que fueron evolucionando desde una venta más o menos a granel y en pequeñas cantidades hasta llegar a comercializarlas envasadas en bolsas etiquetadas junto a todo tipo de golosinas, turrones, caramelos y otras especialidades similares. Con los hermanos Arias, Emilio, Aurelio y Luis, mi padre tenía una especial amistad y deferencia. Con ellos vivió un momento de esplendor en las ventas y tuvo una complicidad de trato al ser ellos unos clientes generosos que aprovecharon su buena fortuna para gozar de productos y alimentos que mi padre les proporcionaba de manera casi exclusiva y solo al alcance de sus posibilidades. Pero, además, con ellos trabajó Rafa, una persona sencilla y encantadora, de máxima confianza, al que podía confiársele la atención del comercio en caso de un imprevisto o urgencia sin temor a ser defraudado. Aún mantengo el contacto con él y me alegro cuando lo encuentro por la calle o en las gradas del campo de fútbol, al que es muy aficionado. Del resto de vecinos de la calle Castelar en la acera de enfrente debo recordar a La Teresa, con su cuarto de chucherías, madre de Paulino Ramos y suegra de la prima Albertilla, con quienes mantenían relaciones de familiaridad y luego con la familia Pedrero, por ser la que posiblemente más relación y contacto tenía con mis padres. Tanto con los hermanos Jesús e Isabel como con la madre, Elvira, y más tarde con la presencia de Mari Trini, una cordobesa que se casó con Jesús y que mantuvo una amistad entrañable con mi padre. En la misma zona había un cuarto pequeño que servía de local al cestero Cruz para la venta de cestos y recipientes de mimbre o esparto, loza y cristal, además de objetos navideños tras el cierre de Pepe Almendros, pues era allí donde comprábamos las panderetas, las zambombas y las figurillas del belén, que solían ser de barro tosco y frágil pero asequibles en el precio, hasta que el plástico fue acabando con estos materiales pocos años antes de desaparecer este negocio que quedó en manos de uno de los hijos, pues los demás, especialmente Teodoro, Luis y Santiago, siguieron estudios dedicándose a la docencia. En aquella época eran muy conocidos los llamados viajantes o representantes de las diversas marcas que abastecían al negocio. Las marcas más importantes se permitían tener uno propio e incluso uno para cada especialidad, como le ocurría a Nestlé, que tenía especialista en chocolates, otro para sopas y otro para el resto de sus productos, mientras que las más modestas aglutinaban una cartera de representaciones variada para ahorrar costes. En la actualidad se les llama comerciales, aunque la llegada de internet está también abocándolos a la reconversión de su tarea o directamente a la desaparición.  Precisamente uno de esos comerciales de Nestlé, Enrique Roma, observó en una de sus visitas en el año 1966 que en las puertas de la tienda había unas chapas publicitarias de algunos productos de esa marca y las fotografió, las mostró a los directivos de la empresa con sede en Barcelona y, posteriormente, ésta envió un dossier gráfico de reconocimiento por la antigüedad de los carteles de sus productos comentando que eran ya historia dentro del ramo de la alimentación española, como figura en el documento epistolar que acompaño en este relato.

Precisamente uno de esos comerciales de Nestlé, Enrique Roma, observó en una de sus visitas en el año 1966 que en las puertas de la tienda había unas chapas publicitarias de algunos productos de esa marca y las fotografió, las mostró a los directivos de la empresa con sede en Barcelona y, posteriormente, ésta envió un dossier gráfico de reconocimiento por la antigüedad de los carteles de sus productos comentando que eran ya historia dentro del ramo de la alimentación española, como figura en el documento epistolar que acompaño en este relato.

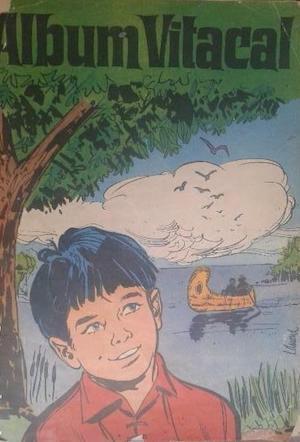

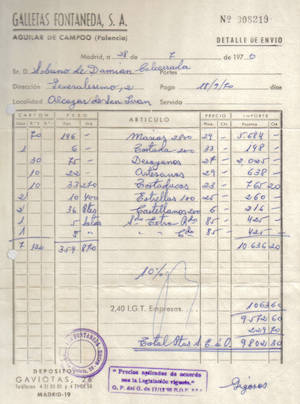

De entre estos viajantes de aquella etapa recuerdo a un tal Quintanilla, representante de galletas Cuétara, de apariencia jovial y con escaso pelo, que nos trataba con gran familiaridad y que proporcionó algunos expositores de gran valor estético. Las galletas Cuétara eran entonces una marca potente y conocida junto a otras como Fontaneda, Artiach, Siro, Reglero o Loste. De esta última descubrí hace unos años que era burgalesa y que la fábrica estaba al lado de la casa de un compañero mío de trabajo en el Instituto de Pedro Muñoz. Otro singular viajante era Reguillo, el padre de mi amigo y profesor Juan Antonio y de Miguel Ángel, ya fallecido, que fue maestro y alcalde de Alcázar de San Juan. Pues bien, Reguillo padre era un personaje de aspecto bohemio, una calma insólita y, al contrario de lo que suele ser habitual en quienes ejercen esta labor, no presionaba a mi padre nunca. Al revés, me contaba mi progenitor que siempre le decía: - ¡Atienda, atienda a los clientes! Yo no tengo prisa. Lo importante son las ventas que haga, no lo que yo le cuente. Alguna vez he comentado con Juan Antonio estas escenas y su peculiaridad. Otro de los representantes que también marcaron su impronta fue uno de las llamadas Mantequerías Leonesas, una empresa del gremio afincada en Madrid, que distribuía lo que ahora serían productos gourmet y que mi padre tenía a gala ofrecer a su clientela, siendo uno de los motivos por los que alcanzó fama como comercio especial. Crisanto Romero era el padre de Charo, la dueña de la lencería El Clavel situada en la Castelar y de José Luis. Precisamente padre e hijo, por la condición de viajante del primero fueron los únicos en visitarme en una ocasión, al margen de mis familiares, cuando trabajé en la escuela de San Carlos del Valle, en mi primer destino como maestro. Crisanto era un hombre elegante, siempre con trajes oscuros y sonrisa bonachona, o al menos yo así lo recuerdo, que aparecía con bastante frecuencia por la tienda. Más adelante sus nietos, Jaime y José Luis fueron unos excelentes futbolistas.  Natalio Gonzálvez era otro peculiar representante de los productos Starlux, sopas y caldos de pollo, además de varios chocolates entre los que se encontraba el Vitacal. Fue el primero que nos trajo un álbum de cromos coleccionables que aparecían en dichas pastillas y que se hizo célebre por aquella frase:

Natalio Gonzálvez era otro peculiar representante de los productos Starlux, sopas y caldos de pollo, además de varios chocolates entre los que se encontraba el Vitacal. Fue el primero que nos trajo un álbum de cromos coleccionables que aparecían en dichas pastillas y que se hizo célebre por aquella frase:- ¡Chaval, toma Vitacal! -acompañada de algún gesto intimidatorio o chulesco por parte del más fuerte-. El referido Natalio vivía por la calle Corredera y tuvo una de las primeras furgonetas de empresa, que yo recuerde, decorada con nombres de sus marcas comerciales, además de una peculiar mata de pelo que trataba de distribuir de forma que le cubriese al máximo su ostensible calvicie. Juanito Perea fue también un representante muy conocido y cercano al negocio de mi padre hasta su fallecimiento en un trágico accidente de coche. Nos viera donde nos viera, nos saludaba siempre con atención. No recuerdo bien los productos que representaba, pero, sin duda, al recordarlo prima más la faceta humana que la comercial. Era el padre de Cristina, monitora de teatro de mis hijos en la Casa de Cultura municipal. Teodoro Belmonte era el representante de las cada vez más pujantes bebidas gasificadas, cervezas y licores destilados que comenzaron a imponerse en el mercado aquellos años. Formaba parte de una familia muy amplia y conocida en Alcázar de San Juan. Más adelante sus hijos y nietos han continuado con el mismo negocio hasta donde yo sé, con las consiguientes adaptaciones a una realidad que nada se parece a la de entonces. Su hijo Teodoro también jugó al fútbol con nosotros. Y un peculiar comercial, que empezaba casi en los últimos años de existencia de la tienda, fue el manzanareño Diego Carrión, casado con Toñi Barrios, de la ya mencionada familia de la carne de caballo, un joven que inició su andadura desde lo más bajo del escalafón en la empresa Nutrexpa, fabricante del famoso Cola Cao, y fue haciendo carrera hasta llegar a la cima de los puestos ejecutivos. Con mi padre logró también una excelente amistad y confianza que contrastaba con la timidez y respeto iniciales cuando se conocieron. Unos personajes que visitaban de forma intermitente pero inexorable la tienda eran los cobradores de los bancos que, ataviados con una especie de uniforme gris y una cartera de cuero alargada y desgastada por el uso, traían las letras bancarias y pagarés para que se saldasen las deudas. En algún caso quiero recordar que hacían uso de gorra en su indumentaria, pues ya sabemos que en este país a cualquier portador de gorra se le atribuía una autoridad y respeto metafóricos que eran parte de cualquier ritual. Ya fuera el botones de un hotel o el conserje del casino, que los demás nos cuadrábamos mentalmente como si estuviéramos delante de un coronel del ejército.  Otro de los recuerdos inolvidables de la tienda es la capacidad de mi padre para memorizar los precios de todos los productos. Me resultaba sorprendente preguntarle por cualquiera de ellos y responderme sin dudar lo que costaba. Más teniendo en cuenta que entonces no había código de barras, ni siquiera etiquetas de esas blancas que empezaron a rellenarse a mano y que posteriormente se fueron perfeccionando de forma mecánica para añadirlas con el leve vínculo de la pegatina en la superficie de cualquier producto.

Otro de los recuerdos inolvidables de la tienda es la capacidad de mi padre para memorizar los precios de todos los productos. Me resultaba sorprendente preguntarle por cualquiera de ellos y responderme sin dudar lo que costaba. Más teniendo en cuenta que entonces no había código de barras, ni siquiera etiquetas de esas blancas que empezaron a rellenarse a mano y que posteriormente se fueron perfeccionando de forma mecánica para añadirlas con el leve vínculo de la pegatina en la superficie de cualquier producto.

Posiblemente este tipo de comercio, llamado de comestibles o ultramarinos finos, que representó la tienda de mi padre, fue el reducto final de un modelo de compraventa que, al menos en nuestra población y en nuestro país, tuvo su apogeo en los años sesenta y setenta del siglo XX para entrar en un declive progresivo y ser sustituido por las cadenas de supermercados y las grandes superficies comerciales, cuyo patrón consiste en el autoservicio por parte de la propia clientela y el envasado generalizado de todos los productos para facilitar su adquisición, control y cobro a la salida, con el mínimo de dependientes, además de estar envueltos en infinidad de plásticos y otros materiales derivados del petróleo que generan costes añadidos, contaminación y residuos innecesarios. En la disposición de la tienda, el mostrador era la columna vertebral del local que separaba, como una frontera, a los vendedores de los compradores y delimitaba el espacio que no podía ser traspasado salvo en circunstancias especiales. La tienda tenía una forma rectangular cuyos lados largos se alineaban en paralelo a la calle Castelar y los cortos daban a la de San Francisco uno y el otro a la propia Castelar como fondo de la trastienda.  Cuando se entraba desde la puerta de la Castelar, lo primero que uno se topaba de frente eran los muebles de latón que sostenían varias filas de tarros de vidrio transparente con anchas bocas tapadas por cierres roscados de ese mismo metal apuntando hacia el lado de los vendedores, que contenían diversas variedades de caramelos y bombones, con sus vistosos envoltorios, para ser envasados al peso en pequeñas bolsas de papel de celofán transparente. A la derecha se localizaba una primera báscula de doble peana que admitía contrapesos y que nunca llegó a ser electrónica, pese a que en los años finales se estaban imponiendo en todos lados. Luego había un espacio vacío de separación hasta llegar a una segunda báscula de un solo plato, dedicada a pesar el embutido cortado en lonchas o por barras completas y otros alimentos también vendidos a granel como el atún en escabeche que se envolvía en papel plastificado o sobre los recipientes que traían los propios clientes. Como asimismo se vendía el tomate en caldo, las berenjenas, las aceitunas y algunos productos más que necesitaban de recipientes para ser pesados previamente y así deducir el peso real. Algún que otro avispado cliente le dijo en una ocasión a mi padre:

Cuando se entraba desde la puerta de la Castelar, lo primero que uno se topaba de frente eran los muebles de latón que sostenían varias filas de tarros de vidrio transparente con anchas bocas tapadas por cierres roscados de ese mismo metal apuntando hacia el lado de los vendedores, que contenían diversas variedades de caramelos y bombones, con sus vistosos envoltorios, para ser envasados al peso en pequeñas bolsas de papel de celofán transparente. A la derecha se localizaba una primera báscula de doble peana que admitía contrapesos y que nunca llegó a ser electrónica, pese a que en los años finales se estaban imponiendo en todos lados. Luego había un espacio vacío de separación hasta llegar a una segunda báscula de un solo plato, dedicada a pesar el embutido cortado en lonchas o por barras completas y otros alimentos también vendidos a granel como el atún en escabeche que se envolvía en papel plastificado o sobre los recipientes que traían los propios clientes. Como asimismo se vendía el tomate en caldo, las berenjenas, las aceitunas y algunos productos más que necesitaban de recipientes para ser pesados previamente y así deducir el peso real. Algún que otro avispado cliente le dijo en una ocasión a mi padre:

- Ponme medio kilo de tomate, pero sepas que tengo grifo en casa. Haciendo balance, en estos tiempos de necesaria concienciación ecológica, cabe destacar que el sistema de venta era precisamente lo que ahora se intenta conseguir como un logro, que es la reducción y reutilización de envases y recipientes. Normalmente casi todo se envasaba en latas y en función de su tamaño y forma, una vez utilizadas se reconvertían en otros objetos de utilidad como embudos para trasvasar líquidos, sartenes rústicas para asar castañas, libradores para los piensos de los animales o cualquier otro uso similar que solían darle los artesanos de la hojalata con su especial habilidad transformadora. También el vidrio era el otro material predominante para la venta de bastantes productos, con la particularidad de que los envases de este último eran retornables al comprar el contenido del siguiente o, en su defecto, recuperar su coste. Recuerdo que las gaseosas, el vino y las primeras cervezas se entregaban vacías para comprar las siguientes como también ocurría con los primeros yogures, que fueron llegando en pequeños tarros de cristal que se acumulaban en amplias jaulas de hierro fino para su devolución a los repartidores. Igual ocurría con la leche envasada, con la miel, las mermeladas, las conservas y otros muchos alimentos que ahora vienen en envases de plásticos no retornables.  Más a la derecha aún, se situaba una vitrina de cristal transparente que estaba destinada como pequeño expositor de conservas especiales o salazones poco habituales como la mojama o las huevas de atún. En esa zona se ensanchaba algo el local hacia el fondo y en ella tenía situada mi padre una mesa con la gran máquina eléctrica de corte para diversos embutidos y arriba una pletina metálica de la que colgaban ganchos para sostener las tripas de los lomos, chorizos, salchichones o jamones que eran vendidos por piezas o al corte. En algunas ocasiones mi padre presumía de su tino y experiencia apostando que cortaría las lonchas precisas para llegar a la cantidad con apenas margen de error. Entonces se vendían, 100 gr., 150 gr., o cuarto y mitad, que era una medida muy recurrente . Después del corte, subía el papel con el contenido cortado y, el peso en la balanza apenas variaba en 5 gr. sobre lo pronosticado, para su satisfacción y nuestro asombro admirativo.

Más a la derecha aún, se situaba una vitrina de cristal transparente que estaba destinada como pequeño expositor de conservas especiales o salazones poco habituales como la mojama o las huevas de atún. En esa zona se ensanchaba algo el local hacia el fondo y en ella tenía situada mi padre una mesa con la gran máquina eléctrica de corte para diversos embutidos y arriba una pletina metálica de la que colgaban ganchos para sostener las tripas de los lomos, chorizos, salchichones o jamones que eran vendidos por piezas o al corte. En algunas ocasiones mi padre presumía de su tino y experiencia apostando que cortaría las lonchas precisas para llegar a la cantidad con apenas margen de error. Entonces se vendían, 100 gr., 150 gr., o cuarto y mitad, que era una medida muy recurrente . Después del corte, subía el papel con el contenido cortado y, el peso en la balanza apenas variaba en 5 gr. sobre lo pronosticado, para su satisfacción y nuestro asombro admirativo.

Haciendo de fondo a la pared de la calle de San Francisco se ubicó la primera cámara frigorífica de grandes dimensiones que albergaba a los cada vez más frecuentes productos perecederos. Por el otro lado no descrito, según entrábamos por la Castelar, a la izquierda del local, el mostrador trazaba una L por su lado más corto. Tenía una zona de paso sin trampilla para acceder al interior, a la trastienda o al rincón del pan, el molino del café y las galletas. Estas últimas se exponían en unas bomboneras esféricas de cristal transparente apoyadas en una estructura de metal, que la marca Cuétara había regalado para exponer sus especialidades, pero que se utilizaban para todas las de mayor venta. Uno de los primeros encargos que nos hacía mi padre, siendo aún niños y desconfiando de nuestra posible pericia para otras tareas, era precisamente la de reponer las galletas que se iban consumiendo en las bomboneras. Las sacábamos de las cajas originales que tenían un tamaño entre los tres y cinco kilos, que hoy ha quedado en desuso. A mí me resultaba placentero abrir esas cajas, oler su intenso aroma y llenar los recipientes con sumo cuidado para que no se partiesen, dada su frágil consistencia. Luego se vendían al peso en cartuchos de cartón de varios tamaños.  En el referido rincón, muy al principio de mis recuerdos, había una cisterna para la venta del aceite a granel mediante una especie de manguera o bomba rígida con manivela que producía un efecto aspirante-impelente para llenar los recipientes de los clientes acompañado de un burbujeante aspecto del preciado líquido, además de un gran cajón de madera para acumular las piezas de pan del día, que le servían desde la tahona de Quiñones, había una máquina eléctrica para moler el café y rallar el pan. Ese ingenio de doble función, que supuso una notable innovación en su momento por su potencia y el escaso espacio que ocupaba, vino a sustituir a un vetusto molino de café de amplias dimensiones y una rueda giratoria gigante que, a la postre, mi padre vendió a una clienta con residencia en Madrid por una cantidad irrisoria, como pieza de museo con afán decorativo. Aún nos lamentamos de aquella decisión que, por supuesto, no sometió a nuestra aprobación y a la que seguramente tampoco entonces le hubiéramos puesto reparos dada nuestra mentalidad.

En el referido rincón, muy al principio de mis recuerdos, había una cisterna para la venta del aceite a granel mediante una especie de manguera o bomba rígida con manivela que producía un efecto aspirante-impelente para llenar los recipientes de los clientes acompañado de un burbujeante aspecto del preciado líquido, además de un gran cajón de madera para acumular las piezas de pan del día, que le servían desde la tahona de Quiñones, había una máquina eléctrica para moler el café y rallar el pan. Ese ingenio de doble función, que supuso una notable innovación en su momento por su potencia y el escaso espacio que ocupaba, vino a sustituir a un vetusto molino de café de amplias dimensiones y una rueda giratoria gigante que, a la postre, mi padre vendió a una clienta con residencia en Madrid por una cantidad irrisoria, como pieza de museo con afán decorativo. Aún nos lamentamos de aquella decisión que, por supuesto, no sometió a nuestra aprobación y a la que seguramente tampoco entonces le hubiéramos puesto reparos dada nuestra mentalidad.

El día que mi padre nos permitió ayudarle a moler el café por uno de los lados y a rallar el pan por el otro, apretando los trozos con el brazo presionante del aparato, nos supuso una sensación de alternativa de madurez y confianza en nuestras posibilidades. También recuerdo con agrado que cada vez que vaciábamos uno de esos paquetes de café en grano, concretamente de la marca El Cafeto, aprovechábamos, antes de tirarlo a la basura, para recortar uno de los laterales que traía el envoltorio con franjas rojiblancas en el papel, que luego utilizábamos para forrar las chapas de gaseosa o cerveza con esos colores que representaban los de los Atléticos, tanto de Madrid como de Bilbao y jugar partidos virtuales de fútbol casero. Un entretenimiento barato que nos ocupó muchas horas en nuestra infancia.  Precisamente en la pared de ese mismo lado donde se encontraba el cajón del pan, mi padre tenía colocadas algunas fotografías de su pasado futbolístico y eran numerosos los aficionados que se acercaban a contemplarlas o a preguntarle por alguna de ellas que les llamara la atención, como sucedía con la que aparece al lado de Gutiérrez, un uruguayo de piel oscura, que fue su compañero en el Real Jaén y que terminó su carrera años después alcoholizado y en la más absoluta miseria.

Precisamente en la pared de ese mismo lado donde se encontraba el cajón del pan, mi padre tenía colocadas algunas fotografías de su pasado futbolístico y eran numerosos los aficionados que se acercaban a contemplarlas o a preguntarle por alguna de ellas que les llamara la atención, como sucedía con la que aparece al lado de Gutiérrez, un uruguayo de piel oscura, que fue su compañero en el Real Jaén y que terminó su carrera años después alcoholizado y en la más absoluta miseria.

Sobre el mostrador y cercano a la báscula del embutido había también una madera recia y con forma de silueta de cerdito, al menos la última que recuerdo, que servía como base para hacer en ella los cortes a cuchillo, cuyas dimensiones oscilaban en función de la dureza y del tamaño de la pieza a cortar. Uno de ellos era de tal envergadura, que solo su visión provocaba respeto ante su posible uso. Hoy lo guardo con sumo cariño como uno de los pocos objetos que he podido recuperar antes de su desaparición y que aún me sirve para utilizarlo en mi propia casa. También la guillotina con la que mi padre partía las bacaladas está aún dando vueltas, con los restos del naufragio de objetos, en los desvencijados almacenes de nuestra casa, pero ni su restauración y aún menos su posible uso permiten augurar ya alguna utilidad, ni tan siquiera decorativa. He comentado que el mostrador era una línea divisoria cuya funcionalidad respondía al modo vigente de compraventa y solo los elementos que se posaban sobre él estaban a la vista. Pero al otro lado, es decir, en la cara que controlaban los vendedores, se situaba todo un entramado de cajones, estantes, huecos vacíos y demás recovecos aprovechables para situar los productos o los apoyos necesarios para la venta. Allí estaban los cajones para el dinero. Tras cada venta había que repartir las monedas y los billetes en pequeños cestos de mimbre y apartados clasificatorios por el valor monetario de las piezas para proceder al final del día a su recuento y balance. Tener abierto el cajón era entonces una metáfora de que igual que entraban los dineros podían salir, si quienes tenían acceso no lo hacían con la suficiente honestidad y rigor. El cajón no registraba entradas ni salidas de productos, solo monedas y billetes que se acumulaban indiscriminadamente. Por tanto, era muy fácil echar mano al cajón para hacer pagos puntuales, comprar cosas necesarias para la familia o socorrer a alguien necesitado, y luego olvidar esos movimientos a la hora de reflejarlo en los libros de contabilidad.  También bajo el mostrador se situaban los distintos papeles para envolver. El más utilizado era el de estraza, que servía para multitud de géneros y que también se empleaba para hacer una especie de rocambolesca bolsa mediante dobleces sucesivos que requerían una cierta práctica para su dominio eficaz. Luego fueron llegando los que tenían una película de plástico o de parafina casi imperceptible para envolver lo que destilase líquido. También había cartuchos de papel de diferentes tamaños para despachar las harinas, legumbres o pastas que se llenaban con libradores de latón también de diferentes tamaños. A veces, si la demanda era muy alta, se sacaban directamente del saco de arpillera en el que habían sido transportadas.

También bajo el mostrador se situaban los distintos papeles para envolver. El más utilizado era el de estraza, que servía para multitud de géneros y que también se empleaba para hacer una especie de rocambolesca bolsa mediante dobleces sucesivos que requerían una cierta práctica para su dominio eficaz. Luego fueron llegando los que tenían una película de plástico o de parafina casi imperceptible para envolver lo que destilase líquido. También había cartuchos de papel de diferentes tamaños para despachar las harinas, legumbres o pastas que se llenaban con libradores de latón también de diferentes tamaños. A veces, si la demanda era muy alta, se sacaban directamente del saco de arpillera en el que habían sido transportadas.

Detrás del mostrador y a lo largo de las paredes de todo el contorno de la tienda había una estructura fija de estanterías de diferentes dimensiones que albergaban el grueso del resto de productos que poblaban el comercio. Esencialmente estaban distribuidos en ellas las latas, botes, botellas y otros productos envasados en papel o cartón como chocolates, flanes, sopas de sobre, etc. Para alcanzar los que estaban en las partes más altas, utilizaba mi padre unas pinzas al final de una barra larga que tenía un mango con muelle para tensar y destensar en función del tamaño del objeto. Más de una vez se le escapó alguno y fue a parar al suelo generando un pequeño drama en función del precio del mismo. Pero también se producían golpes y abombamientos de ciertas conservas que, transcurrido un tiempo desde la caída y a causa de la fermentación de los gases de los conservantes, producían un olor fétido de fácil identificación y difícil aguante. Menos mal que solo ocurría muy de tarde en tarde. Otro de los momentos destacables en la vida del comercio era el balance anual de ventas e inventario que tenía lugar a final del año y en el que, supuestamente, se controlaba la rentabilidad real del negocio. Nunca supe si se hacía con todo el rigor necesario, pero lo que está claro es que en los varios días que duraba se producía un estado de excitación y actividad difícil de explicar. Era algo similar a las casas cuando se hacía “sábado”, es decir, una limpieza a fondo. Todo se abandonaba y se condicionaba hasta finalizar esta tarea suprema. Supongo que después, mi padre sacaría sus conclusiones y las anotaría en ese grupo de libros que eran portadores de la contabilidad oficial y que solía rellenar en el comedor de nuestra casa los domingos, mientras escuchaba de fondo los tangos de Carlos Gardel y Lucho Gatica en el tocadiscos de vinilos Telefunken que compró en aquellos años en un establecimiento llamado La Voz de Oro y al que le sacó un gran rendimiento. Y si el balance era un estado excepcional de dedicación frenética, no digamos las veces que tuvo que pintar el local para darle un repaso de higiene y vistosidad necesarias. La tarea de retirar por partes todo lo acumulado y amontonarlo en la trastienda o la cueva hasta que los pintores, generalmente Juanito Vela, a quien tenía aprecio por haber sido compañero en el fútbol local, y sus ayudantes, pintaban y dejaban que se secase para poder colocar de nuevo los enseres, era también un reto de dedicación y esfuerzo en escaso tiempo, habitualmente en un fin de semana o poco más.  DOS

DOS

LA TRASTIENDA Como en casi todos los comercios de cara al público, la tienda tenía su continuidad en la llamada trastienda a la que se unía por un hueco en la pared tapado levemente por una cortina, casi siempre abierta, que solo se cerraba en momentos de necesaria intimidad, ya fuera por razones fisiológicas, pues no hay que olvidar que no se contaba ni con agua corriente ni con aseos, por lo que si el apremio era muy urgente y no se podían acercar hasta casa, había que utilizar soluciones de emergencia, o ya fuera por razones de confidencialidad en alguna conversación o encuentro. La trastienda estaba escasamente iluminada y dispuesta en filas de estanterías en paredes y centro, salvo en el hueco donde se encontraba la única ventana a la calle Castelar ante la cual había una mesa camilla y un antiguo sillón. Allí tenía mi padre sus libros de cuentas, la regla negra de madera para trazar las líneas divisorias o cerrar los inventarios de ventas de cada semana. Era la trastienda el lugar donde se hacían comentarios confidenciales, donde se disimulaban los reveses y donde, en los días más crudos del invierno, se instalaba un brasero bajo las faldas de la vetusta mesa camilla para aliviar el frío en los momentos de descanso, pues el resto del local carecía también de ningún aparato de climatización. Recuerdo también que uno de los escasos días en los que vi la cortina corrida era porque una clienta había sufrido algún desajuste en sus prendas interiores y solicitó a mi madre pasar a arreglarlo en esa zona, a salvo de su intimidad. Mi madre mantuvo el cerco con especial celo y nunca llegué a enterarme del alcance de la operación, pero siempre me rondó en el pensamiento qué necesidad sería aquella para ese despliegue protector por su parte. O quizá sería que la pubertad hacía presa de mis pensamientos disparándolos hacía fantasías propias de la edad y del modelo de ocultación que todo lo relacionado con lo corporal se nos imponía. La trastienda también fue el escenario en el que vi como mi padre rumiaba sus últimos momentos al frente del negocio, sentado en esa mesa camilla, entre la resignación, el abatimiento, la tristeza y alguna que otra botella de licor medio vacía en las estanterías cercanas, como fruto de una situación a la que seguramente nunca pensó que llegaría después de una vida dedicada a levantarlo con ilusión y sacrificio, pero que las circunstancias y otras muchas razones hacen que nadie pueda controlar el destino de nuestras vidas. Por aquella época se fomentaban los sorteos y los puntos canjeables para optar a premios entre la clientela. En una de esas ocasiones, el representante de una conocida marca de leche condensada, dejó la lata que contenía el premio en una de las estanterías de la trastienda donde mi padre las tenía como reserva por si se agotaban las de la tienda. Lo hizo para darle la posibilidad de que fuera él quien se encargara de otorgar el premio, en la confianza de hacerlo a alguien considerado por su fidelidad y aprecio. Sin embargo, como persona con ciertos despistes, no se dio cuenta de la jugada y la puso a la venta con el resto de latas. Al cabo de unos días se presentó la clienta con la ilusión que le había producido encontrar en el reverso de la etiqueta el premio de un televisor portátil, que entonces estaban llegando al gran público y eran una monería. Luego, toda la familia posó para una foto en una pequeña ceremonia de entrega del premio junto a los comerciales de la empresa, a mis padres y delante de la torre de botes con la marca de la referida leche.  Vagamente recuerdo utilizar la trastienda junto a mi hermano y quizá algún primo cercano, como laberinto para jugar entre las estanterías, escondiéndonos y burlando la presencia del resto para salir presumiendo de ganar en el juego del escondite. Pero igualmente el resultado se oscurecía al ver la cara de mi padre, más seria de lo acostumbrado y, con esa simple señal, optar por abandonar la inocente diversión.

Vagamente recuerdo utilizar la trastienda junto a mi hermano y quizá algún primo cercano, como laberinto para jugar entre las estanterías, escondiéndonos y burlando la presencia del resto para salir presumiendo de ganar en el juego del escondite. Pero igualmente el resultado se oscurecía al ver la cara de mi padre, más seria de lo acostumbrado y, con esa simple señal, optar por abandonar la inocente diversión.

Un episodio que nunca logro olvidar, aunque difícilmente puedo interpretar, tuvo lugar cuando un día mi madre, seria y acalorada, le reprochaba a mi padre haber sido demasiado cariñoso con una clienta, que por discreción no identificaré, a la cual acababa de atender y que, al ser una persona adinerada, residente en Madrid y de las consideradas de alta alcurnia, él se veía obligado a cuidar en pro de unas ventas suculentas. El caso es que mi madre le espetó: - ¡¡ Haberla pasado a la trastienda…!! No puedo recordar más detalles ni si la frase tuvo algún contenido más, pero esos momentos de reproches celosos de mi madre hacia su pareja me quedaban grabados a fuego y, además, me hacen suponer que serían más abundantes de lo que yo pude conocer, puesto que mi padre estaba en la cima de su apogeo: joven maduro, guapo, con su negocio viento en popa y su leyenda futbolística como sombra de compañía que lo adornaba socialmente. Todo un objetivo apetecible para cualquier mujer que estuviera dispuesta a romper con el puritanismo ideológico imperante en aquellos años y lanzarse a una aventura, al menos de seducción. Bien es verdad, que mi madre tampoco estaba de mal ver precisamente, era una mujer guapa, atractiva y con muy buen tipo, por lo que no fueron pocos los que la piropeaban con más o menos descaro y diplomacia para no despertar sospechas o directamente solicitaban ser atendidos por ella y no por mi padre, lo que ya le irritaba a éste cuando escuchaba la petición. TRES LA CUEVA Al final de la trastienda y en su parte derecha se abría un hueco bajo el que se encontraba una escalera de obra que descendía hasta una cueva que recorría casi toda la longitud del local debajo del piso. Su altura apenas llegaba a los 165 cms., por lo que era necesario inclinarse para no golpearse en la cabeza. A su vez, bajo el sólido suelo formado por vigas y bovedillas recubiertas de cemento, que mi padre tuvo que reformar tras una inundación, rezumaba abundante agua hasta el punto de tener que instalar una bomba extractora situada en un pequeño pozo artificial situado al final de la misma y cercana a la calle San Francisco. Esta disposición fue el resultado de una reforma necesaria que tuvo que hacer a comienzo de los años setenta cuando, tras una riada de lluvia, se inundó y puso en peligro la propia cimentación del local, así como la posibilidad de usarla como almacén para ciertos alimentos. Por ejemplo, los embutidos, quesos y jamones gozaban en el clima de este sótano de un proceso añadido para su curación que les daba un plus de aguante y calidad en condiciones muy favorables, más aún cuando la aparición de las cámaras frigoríficas aún no se había producido. Luego fueron adueñándose de estos procesos e imponiéndose definitivamente.

Recuerdo cómo había que poner en marcha una bomba extractora de agua que se instalaba en la arqueta del pozo ya citado y cuya manguera de salida se dirigía al sumidero del alcantarillado público que había en la esquina de la calle de San Francisco. Esto sucedía tras los días de lluvias abundantes y cuando, por efecto de las filtraciones subterráneas, muy abundantes en el subsuelo alcazareño, era necesario evacuar todo el agua antes de que volviera a rebosar y provocar nuevas inundaciones. La cueva tenía unas ventanas de reducido tamaño que la iluminaban tenuemente y que, vistas desde la calle, se situaban a la altura del suelo, pero desde el interior quedaban casi a la altura del techo. Cuando pasaban los viandantes por la Castelar solo se les veía de pies hasta la cintura, salvo que se apartaran al centro de la calzada, por lo que tenía cierto morbo la contemplación, más allá de lo permitido, de las piernas de algunas mujeres que se paraban a charlar ante ellas usando faldas. Bajar a la cueva era una pequeña aventura cuando no nos estaba permitido porque, antes de la referida reforma, mi padre no nos dejaba de hacerlo por temor a que nos llenásemos de agua los pies o simplemente porque había que levantar una trampilla, que hubo entonces, que era muy pesada para las fuerzas de un niño. Más adelante y con la obra de la reforma consolidada y las escaleras de acceso que lo facilitaban, la bajada se convirtió en una operación más, que realizábamos de vez en cuando para subir los embutidos, colgados sobre barras de hierro atravesadas, los quesos, sobre tablones largos de maderas cercanas a la pared, las bacaladas en salazón en tiempos de vendimia, junto a las cubas de madera llenas de sardinas saladas. En suma, una prolongación del almacén.

Este negocio cerró al público definitivamente en diciembre de 1987 al renunciar mi padre a los derechos como inquilino arrendatario del local del mismo que pasó a manos de los nuevos propietarios, los Sres. Pablo Ropero y Francisco Calcerrada, los cuales procedieron al derribo de la edificación de la finca, pese a estar catalogada como de especial protección urbanística, para posteriormente construir en la misma parcela un conjunto de viviendas y locales comerciales tal y como se puede apreciar en la actualidad cuando se termina la descripción de este relato. En Alcázar de San Juan a 17 de Enero de 2021 JUSTO LOPEZ CARREÑO. 2021 |

||

| Subir ^ | www.justorien.es © 2024 |